この記事では、HSS型HSPについて詳しく解説します。

まず、HSPとHSSの違い、さらにHSS型HSPと非HSS型HSPの違いについてわかりやすく説明します。

その上で、HSS型HSPの性格的な特徴や診断方法を知り、自分に合った環境を整えるための方法もご紹介します。

ぜひ最後までご覧ください!

HSS型HSPとは?

HSS型HSPとは、刺激探求型であるHSS(High Sensation Seeking)と繊細な特性を持つHSP(Highly Sensitive Person)の両方の特徴を併せ持つ人を指します。

HSSは新しい体験や冒険を求める外交的で行動的な性質を持ち、一方でHSPは環境の影響を強く受ける繊細で内向的な特性が特徴です。

この2つは一見すると対照的に思えますが、HSS型HSPの人は「刺激を求める一方で、傷つきやすく繊細」という矛盾した特性を持ちます。例えば、新しい挑戦を楽しみたい気持ちと、周囲に気を遣いすぎて疲れてしまう感覚が同時に存在することがあり、そのために葛藤を感じやすいのが特徴です。

HSPを提唱したアーロン博士の研究によると、HSP気質を持つ人の約30%がHSS型HSPに該当することが示されています。

参考記事|HSPとは?HSEやHSSなどの種類や特徴、繊細な人について紹介!

HSPとHSSの違いとは?

HSPは「傷つきやすい」、「内向的」という印象のある方も多いのではないでしょうか。

HSPという言葉が広まってから、実際に自身がHSPかもと感じているという方も近年増加していると言われています。

それに対してHSSとは「小さなことは気にしない」、「何事にもチャレンジしたい」という前向きでポジティブな印象があります。

全く逆のことを表しているような言葉ですし、HSPとHSSは心と行動が全然違うことが分かります。

HSS型HSPの定義と背景

HSS型HSPとは、感受性が豊かで外部からの刺激に対して非常に敏感である人々であると定義されています。

周囲からは人当たりも良いと思われがちではあるものの、実際には他人の言葉にひどく傷つきやすかったり、人混みが苦手だったりという行動と心がちぐはぐになったりします。

HSS型HSPとは、「外部からの刺激に対して非常に敏感であるものの、刺激を求めずにはいられない」といった矛盾を抱えた存在です。

非HSS型HSPって何?

HSS型HSPについて紹介してきましたが、HSSの特性を持たないタイプが非HSS型HSPと呼ばれています。

HSS型HSPと非HSS型HSPにはどのような違いがあるのでしょうか。実際に違いを見てみましょう。

| HSS型HSP | 非HSS型HSP | |

| 定義 | 外交的で刺激を求めるものの、傷つきやすい、気を遣いすぎて疲れるけど、刺激を求めずにはいられない矛盾を抱えた存在 | 刺激を積極的に求めない、比較的穏やかな環境を好む |

| 特徴 | ・周囲からは人当たりが良いと言われているが、実際は違う ・大胆な行動をとるのに、小さなミスをずっと気にする ・やってみないとわからないと思ってはいるけど、結局考えすぎてチャレンジできない | ・刺激に敏感で疲れやすい ・深く考える傾向がある ・内向的な傾向がある |

| どんな人? | ・人の意見に流されやすい ・行動したいのに、あと1歩が踏み出せない ・自己否定を繰り返して自己肯定感が低くなってしまう | ・人の気持ちを汲み取るのが得意だが共感しすぎてしまう ・独創的なアイディアを持っている ・感受性が豊か |

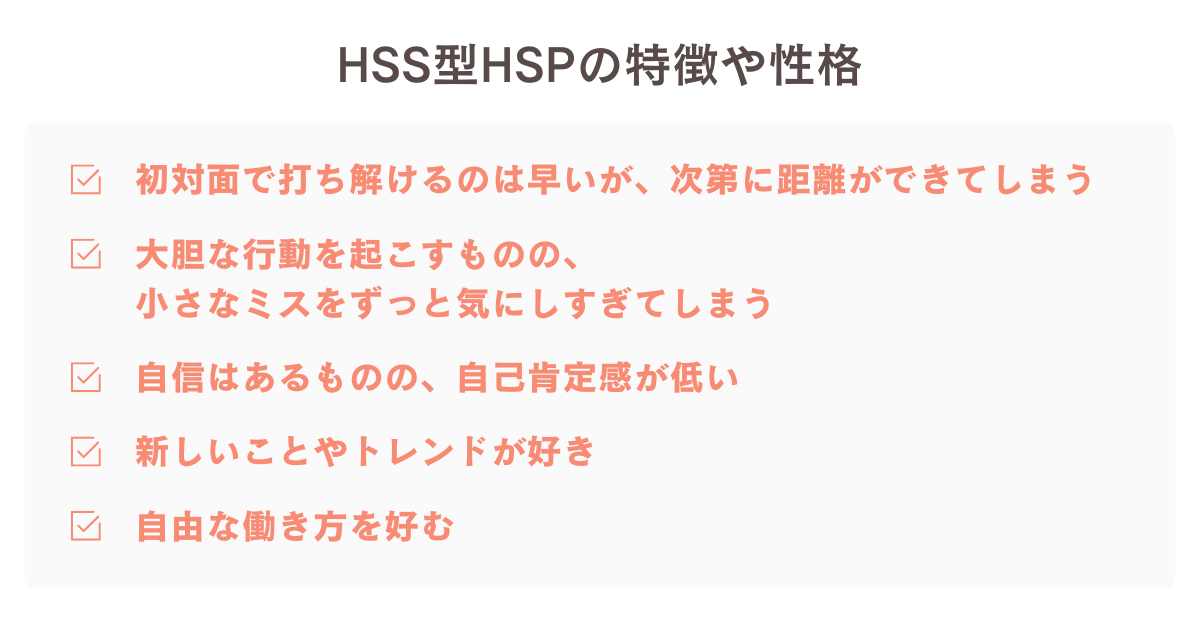

HSS型HSPの特徴や性格!HSS型HSPなら共感できるあるある

HSS型HSPは、外交的で刺激を求めるものの、少しのミスで傷つきやすい、人に気を遣いすぎて疲れるという特徴があります。

実際にHSS型HSPの性格の特徴についていくつかの例を見ていきましょう。

初対面で打ち解けるのは早いが、次第に距離ができてしまう

HSS型HSPの方は初対面の人に気軽に話しかけられる人が多くなっています。

特に、「見知らぬ土地での初対面に強い」という特徴があり、「人見知りをしない人」と思われることもあるでしょう。

しかし、初対面で打ち解けるのは早いものの、それ以降の人間関係を築くのが苦手であるという特徴があります。

実際には人見知りであることや1人が好きであるというのも理由の1つと言えます。

大胆な行動を起こすものの、小さなミスをずっと気にしすぎてしまう

HSS型HSPの人の特徴として、行動力があることから、大胆な行動を起こすものの、小さなミスがあるとずっとそのことを気にしてしまうという傾向があります。

そのため、そのことを引きずってしまうことで、内向的になってしまうことに繋がります。

人にしてみたらどうでもないことでも、気になってしまうのもHSS型HSPの人の持っている特性であると言えます。

自信はあるものの、自己肯定感が低い

HSS型HSPは自己肯定感が低い傾向があると言われています。

しかし、傷つきやすいことで自信がある分野であっても自己肯定感が低いことから絶対的な自信をもつことができません。

自信を持っていることで失敗をしたりすると更に自己肯定感も低くなってしまい、「自分は何もできない」と思い込んでしまうこともあるでしょう。

新しいことやトレンドが好き

周りの人とは違うファッションを好むことやトレンドに敏感で最先端のものを取り入れたいと考えるのもHSS型HSPの人の特徴とも言えます。

好奇心旺盛という特徴があるということからも人よりも先に着たいという気持ちが湧いてくるのでしょう。

人と違うファッションを好むものの、人に変だと思われないかなという不安も持っているので、人からどう思われるかという視点も持ちながらファッションを楽しむ傾向にあります。

自由な働き方を好む

HSS型HSPの人は、新しい刺激を求める特性を持っているため、自由な働き方を好む傾向があります。この特性から、単調で繰り返しの多い仕事よりも、柔軟性が高く変化に富んだ働き方を選ぶことが多いと言われています。

例えば、以下のような働き方がHSS型HSPの特性にマッチしやすいとされています。

- フリーランス

自分のペースで仕事を進められ、プロジェクトごとに異なる内容を楽しめる。 - 複業や副業(非正社員+アルバイトの組み合わせ)

異なる仕事を掛け持ちすることで、ルーティンを避けられる。 - アルバイトの掛け持ち

異なる環境で働きながら、多様な経験を得られる。

また、HSS型HSPは新しい環境や経験にポジティブな関心を持つため、転勤が伴う職種や海外での仕事にも惹かれる場合があります。このような働き方は、毎日異なる刺激を求める彼らの特性に適していると言えるでしょう。

ただし、刺激を求める一方で、過剰な環境の変化がストレスとなる場合もあるため、働き方の選択には自分自身のエネルギーや感受性のバランスを考慮することが大切です。

HSS型HSPの診断方法!簡単なチェックリスト

自分がHSS型HSPに当てはまるのか気になっている方も多いのではないでしょうか。

簡単なチェックリストを使えば、自己診断を試してみることができます。

ただし、HSS型HSPは病気ではないため、これは医療的な正式診断ではありません。

あくまで自分の傾向を知るための参考としてご活用ください。

HSS型HSPの診断の採点方法

各質問に対し、以下の基準で点数をつけてください。

とても当てはまる:5点

やや当てはまる:4点

どちらともいえない:3点

あまり当てはまらない:2点

まったく当てはまらない:1点

結果の目安として、以下のようになります。

- 35点以上:HSS型HSPの特性が強い傾向があります。

- 25~34点:HSS型HSPの特性が一部見られます。

- 24点以下:HSS型HSPの特性はあまり強くないかもしれません。

このチェックリストはあくまで自己理解のためのものであり、正式な診断ではありません。

HSS型HSPに関する悩みが日常生活に支障をきたしている場合は、専門家への相談を検討してください。そんなときは、ぜひオンラインカウンセリング「Kimochi(キモチ)」をご利用ください。

Kimochiでは、国家資格を持つカウンセラーがオンラインであなたの気持ちに寄り添い、安心して相談できる環境を提供しています。HSS型HSPの特性や日常の悩みを整理し、心を軽くするお手伝いをいたします。

今なら、初回特別プランをご利用いただけます。悩みを一人で抱え込む前に、まずはお気軽にご相談ください。

ADHDや双極性障害などとの関係

HSS型HSPとADHDや双極性障害にはいくつかの共通点がありますが、それぞれの特性や原因には明確な違いがあります。

HSS型HSPとADHDの違い

HSS型HSPは感受性が高く、人の気持ちに敏感であることが特徴です。一方、ADHD(注意欠陥・多動性障害)は、注意力の維持が難しく多動や衝動性が強い特性を持ちます。ADHDでは他者の感情を読み取ることが苦手な場合があり、これがHSS型HSPとの大きな違いです。また、ADHDは発達障害の一種であり、専門的な診断や治療が必要とされています。

HSS型HSPと双極性障害の違い

HSS型HSPと双極性障害には「繊細な心」という共通点がありますが、その性質は異なります。双極性障害は、躁状態(気分が異常に高揚した状態)と鬱状態(深い落ち込み)が繰り返される脳の病気です。これに対し、HSS型HSPは特性として気持ちの浮き沈みがあるものの、病気ではありません。この点が大きな違いとなります。

HSS型HSPは病気ではないため、医療的な治療の対象ではありません。ただし、HSS型HSPの特性がストレスや不安を引き起こし、日常生活に支障をきたす場合には、心療内科やカウンセリングを利用することで負担を軽減できる場合があります。

HSS型HSPの強みと生きづらさ

HSS型HSPが抱えやすい悩みやしんどさ

HSS型HSPは奇心が強く行動的」な一方で、刺激に敏感で疲れやすいという特徴があります。そのため、初対面の人とすぐ打ち解けることができる一方、長時間の社交や職場での細かいルールに疲れを感じやすいのです。

また、大胆な行動を取る一方で小さなミスを長く気にしてしまう傾向もあります。自分では積極的に動いているのに、周囲から「落ち着きがない」と誤解されることもあり、心理的な負担を感じやすいです。

強みを活かせるシーンや仕事の特徴

HSS型HSPは、好奇心や柔軟性、観察力の高さを活かせる場面で大きな力を発揮します。例えば、新しいアイデアやトレンドを取り入れる仕事、変化の多い環境、自由度の高い働き方に向いています。

また、人の気持ちに敏感で共感力が高いため、チーム内のコミュニケーションやサポート役としても力を発揮しやすいでしょう。自分の特徴を理解し、無理なく強みを活かせる環境を選ぶことが大切です。

恋愛や人間関係での傾向

HSS型HSPは、人との距離感の取り方が特徴的です。

初対面では親しみやすく、魅力的に見られることが多いですが、長期的な関係になると疲れや不安を感じやすく、距離を置きたくなることがあります。また、感受性が強いため、相手の言動や環境の変化に敏感に反応してしまい、ストレスを感じやすい傾向があります。

その反面、相手の気持ちに気づきやすく、深い信頼関係を築ける力もあります。恋愛や友情においては、無理に周囲に合わせすぎず、自分のペースを大切にすることがポイントです。

HSS型HSPと上手に付き合う方法

HSS型HSPを治したいと感じている人や改善する方法があれば知りたいと思っている人もいるのではないでしょうか。

実際に改善に向けて出来ることがあるので、いくつか紹介します。

ストレス発散方法を見つける

新しい趣味を見つけることや、毎日少しの運動を取り入れることでストレスを発散することも大切です。

好奇心が旺盛な特性もあることから、新しいことを始めることでストレスを抱え込んでいた心身にも良い影響を与えられます。

軽い運動をすることで良い疲労感を体に与えることから、心地の良い睡眠に繋がります。

カウンセリングや心療内科での治療

HSS型HSPであることが分かっていて、日常的なストレスにより不眠などが続いている場合にはカウンセリングを受けることや心療内科での治療がおすすめです。

今は少し眠れないなと感じている場合でも不眠が続くと精神的な病気になってしまうこともあります。

そのため、少しでも心身の不調を感じているなら早めの相談をおすすめします。自分では気づかないうちに次のような症状に悩まされている場合があります。

以下は、HSS型HSPで相談を検討すべきサインです。

- 1日中、気分が憂鬱で晴れない

- 他人の言動に左右されやすく、対人関係で極度に疲れを感じる

- 家以外の場所では常に緊張状態が続く

- 刺激から逃げたくなり、引きこもりたくなる

- 職場や学校に通えなくなった

- 夜眠れない状態が2週間以上続いている

こうした状態を放置してしまうと、身体的な不調だけでなく、精神的な病気を患うリスクも高まります。

そのため、こうしたサインに気づいたら早めに心療内科や専門家に相談することをおすすめします。

こうした不安を抱えているとき、一人で悩みを抱え込むのはとても辛いものです。

そんなときは、ぜひKimochiのオンラインカウンセリングをご利用ください。

Kimochiでは、国家資格を持つカウンセラーがあなたのお悩みに寄り添い、安心して気持ちを打ち明けられる環境を提供しています。対面では話しづらいことも、オンラインだからこそ気軽に相談できます。

初回特別プランもご用意しておりますので、まずは試してみませんか?

心の負担を軽くする一歩を、Kimochiで踏み出しましょう。

生活習慣や食事を整える

心身ともに疲れてしまっている時には、適当な食事で済ませてしまうことや休みの日はずっと横になってしまうこともあるでしょう。

しかし、適切な生活習慣で過ごすことや3食バランスの良い食事を摂ることはとても大切です。

生活習慣の乱れを正すことで少しでも前向きな気持ちに繋げることができます。

信頼できる人に話をしてみる

一人で悩みを抱え込むと、気持ちがさらに落ち込んでしまうことがあります。そんなときは、信頼できる友人や家族に思い切って話してみることが、改善への第一歩になります。

他の人に話を聞いてもらうことで、客観的な視点や自分とは異なる物事の捉え方を知ることができ、新たな解決策が見つかるかもしれません。また、ただ話をするだけでも心が軽くなり、気持ちが整理される効果があります。

小さな一歩でも、まずは身近な人に気持ちを伝えてみましょう。

嫌なことを遠ざけてみる

例えば、仕事や学校に行くのが億劫になってしまっているなら、思い切って休んでみるというのもおすすめです。

嫌だなと思いながらも頑張るというのも、もちろん大切なことではあると思いますが、それを無理して続けることは何もプラスにはならないと筆者は感じます。

一旦嫌なことを遠ざけて休んでみることで、自分の心と体に向き合って、次に行く時までに整えるというのも1つの対策になるでしょう。

HSS型HSPの人がやる気を出す方法

HSS型HSPにあてはまるという人がやる気を出すための方法はどのようなものがあるのでしょうか。

落ち込んでしまいがちという人でも、今よりも良い心持ちになれる方法があるので、いくつか紹介します。

HSS型HSPの特徴を理解して受け入れる

まずはHSS型HSPの特徴を自分自身で理解をして向き合うことが大切です。

「したいと思っているけど行動に移せないもどかしさ」や、「行動に移せないことで自分を否定してしまうこと」といった特徴を理解する必要があります。

特徴を理解することで自分が弱い人間であると思い込んでしまうことや自己嫌悪になることを緩和することができるでしょう。

自分ができないことは自分のせいではなく、HSS型HSPの特徴なんだと考えることで自己肯定感が低くなってしまうことを抑えることができます。

自分の気持ちをノートに書く

自分の感じていることや考えていることを理解するためには、まずノートにありのままを書き出してみましょう。スマホのメモ帳など、手軽に書けるツールを使うのもおすすめです。

HSPを提唱したアーロン博士も、日記やメモに自分の思考や感情を記入することを推奨しています。

この作業を通じて、自分の気持ちや考えを整理し、「生きづらさは自分のせいではない」と気づくことで、不安を少しずつ軽減できるようになります。

不安を解消することは、自分の心を癒し、傷ついた心を徐々に解放していく大切なステップです。まずは一言でも構いません。気軽に書き始めてみましょう。

人間関係におけるコミュニケーションを工夫する

どうしてもHSS型HSPである人の特徴として、行動力があるものの、周りの人の顔色を気にしてしまうことや評価を気にする面があります。

頼まれたら断れないことから、無理に引き受けてしまうこともあるでしょう。

無理に引き受けてしまった結果、上手く立ち回れず逆に迷惑をかけて自己嫌悪に陥ることもあると思います。

自分自身の特性を理解して、人間関係に不安を持っている部分などでのコミュニケーションを工夫することが大切です。

自分のペースを大切にする

HSS型HSPの特徴を持つ人にとって、周りに流されず、自分のペースで物事を進めることはとても重要なことです。

他人と比較して落ち込んでしまうという人は特に、他人と比べずに過ごすことを意識しましょう。

無理をしすぎるとストレスを抱え込んでしまうので、苦手な人との付き合いを避けることもおすすめです。

まとめ

今回は、HSS型HSPの特徴についてご紹介しました。HSS型HSPと非HSS型HSPの違いがあることや、それぞれの特性について理解が深まったのではないでしょうか。

私たちは日々、さまざまなストレスと向き合いながら生活しています。しかし、HSS型HSPの特性を持つ場合、人よりも傷つきやすい一面があるため、ストレスに対する影響を受けやすい傾向があります。

この記事は、自分自身の特性を理解することによって、日々をできるだけ過ごしやすくしてほしいと思い、作成しました。特性を知り、自分の心に寄り添うことで、毎日をより良いものにしていくことができるはずです。

ぜひ、この機会に自分の心と向き合ってみてください。